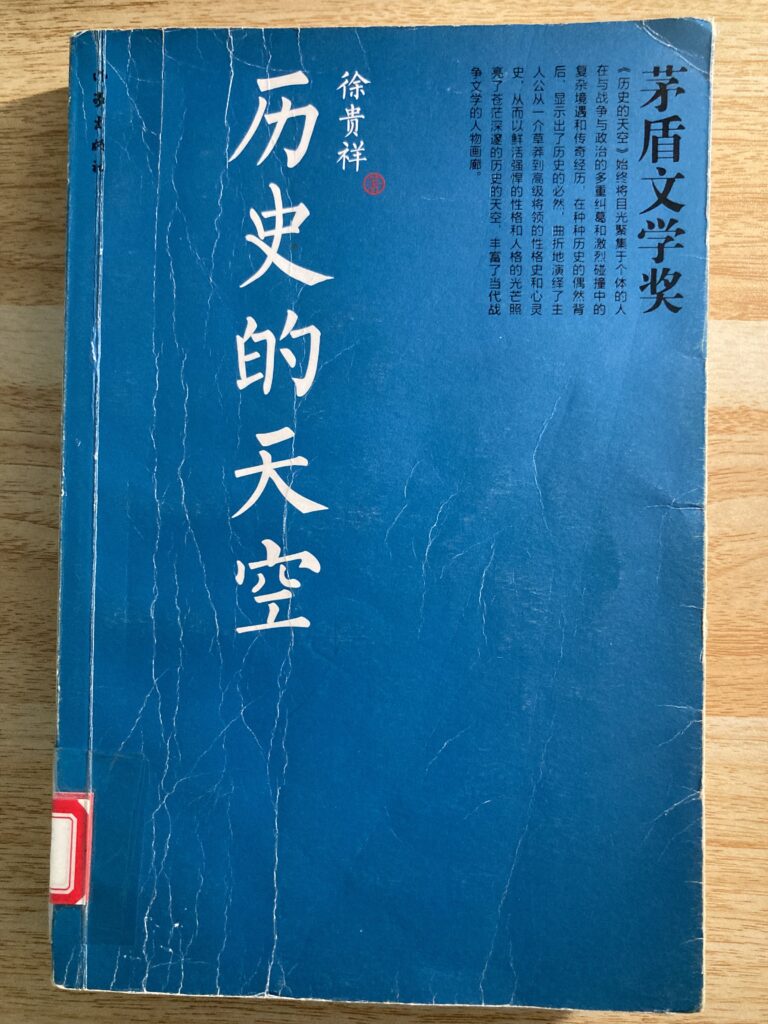

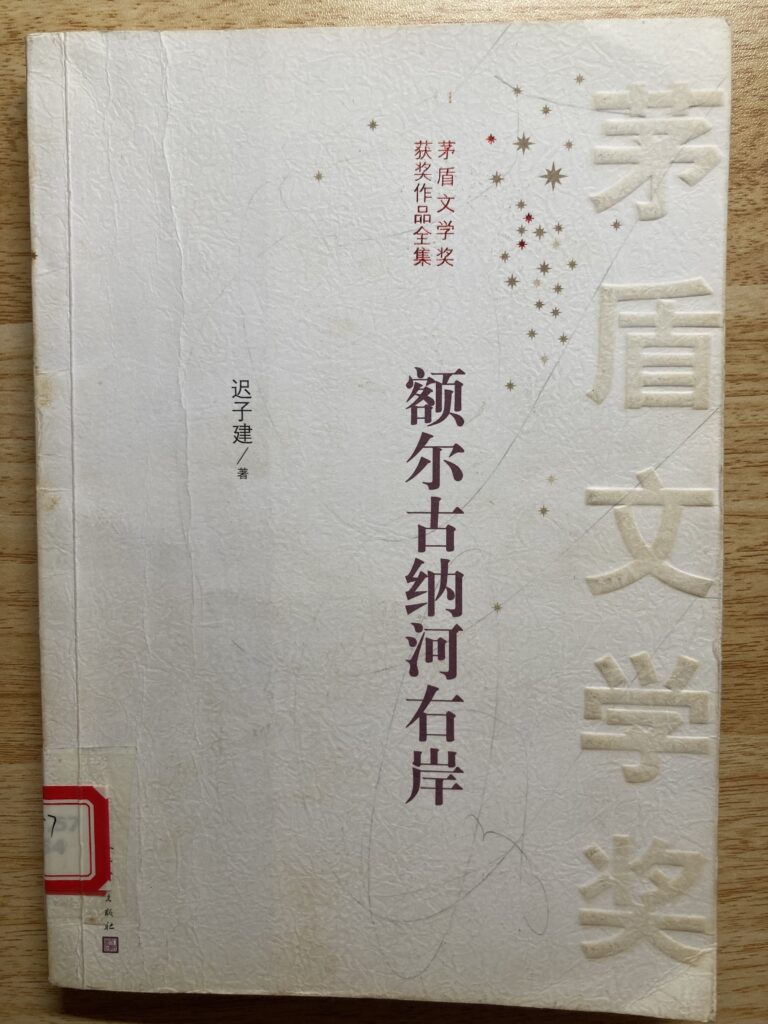

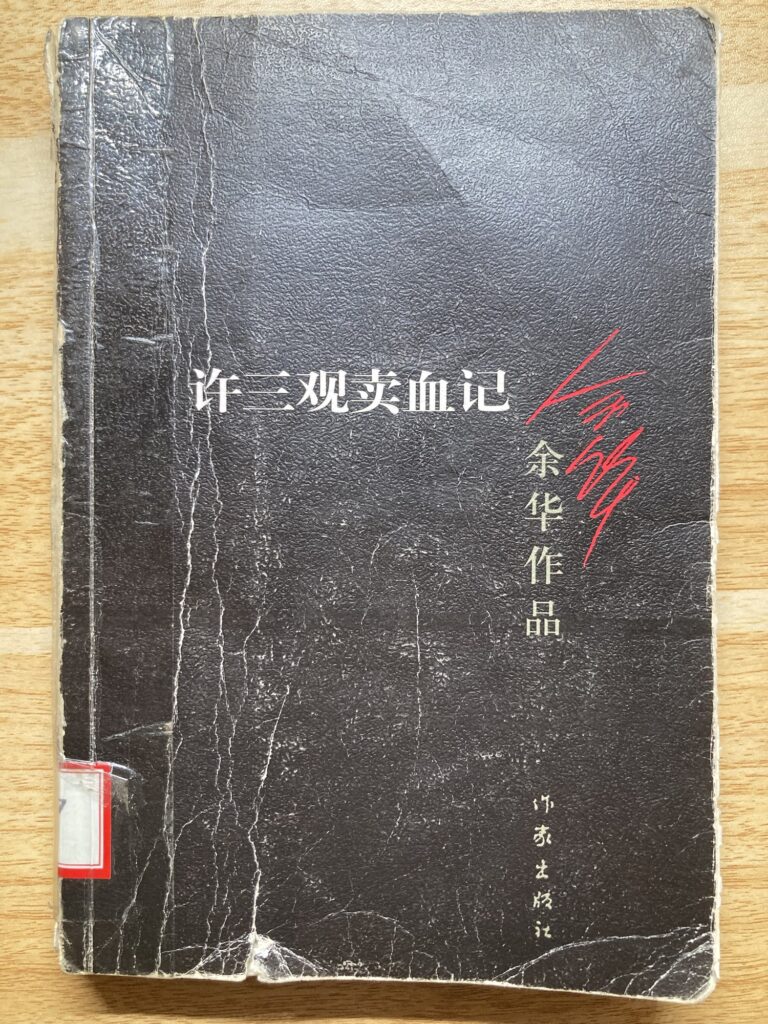

迟子建《额尔古纳河右岸》封面图片

迟子建《额尔古纳河右岸》封面图片

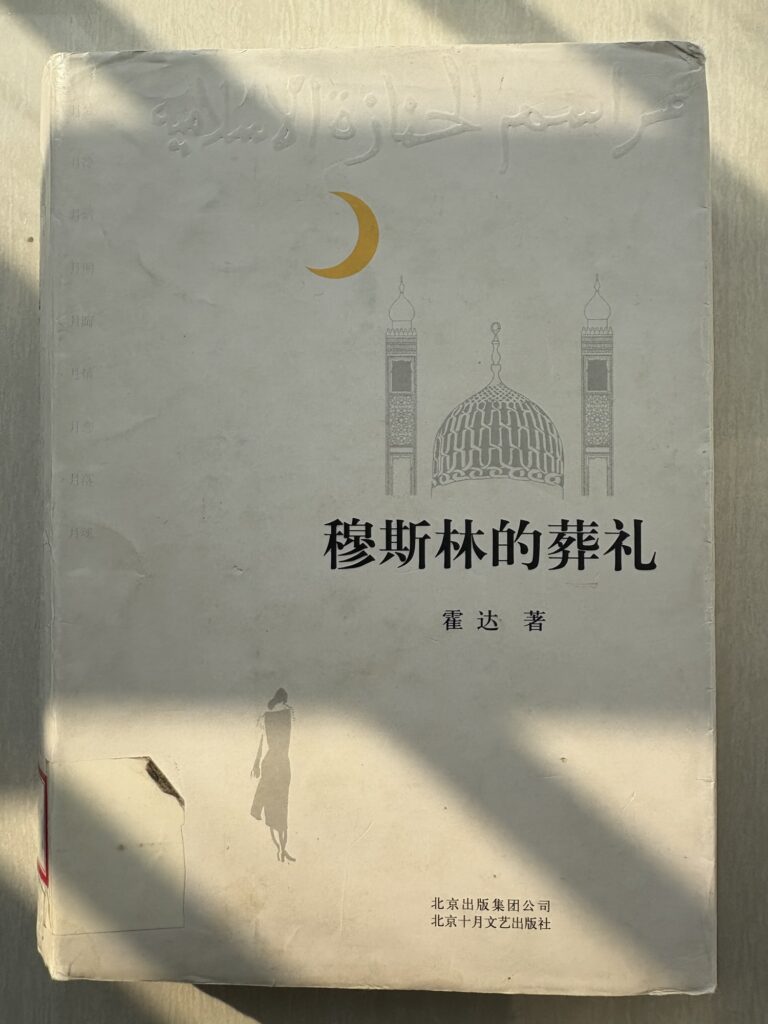

用了一周的时间断断续续地读完了迟子建的《额尔古纳河右岸》。

读这本书,就是在听故事,听一个90岁的鄂温克族老人讲他们游猎民族的百年故事。

这位老人用了一天的时间讲完了这个民族的百年变迁,从清晨讲到正午,从正午讲到黄昏,从黄昏讲到半个月亮。

这四个时间段,正是这部长篇的四个乐章。

第一乐章:《清晨》

《清晨》这一乐章带我们进入一个纯粹、清新的世界,仿佛能感受到清晨的第一缕阳光洒在大地上的温暖。故事通过这位90岁鄂温克族老人的回忆,展现了他年轻时无忧无虑的生活。在这个章节里,时光仿佛被缓慢地拉长,带领我们回到那个充满宁静与和谐的时代。老人讲述的生活场景极富诗意——白雪皑皑的森林、辽阔的草原,驯鹿在雪地上奔跑的身影,鹰隼在蓝天中翱翔。这些画面不仅展现了鄂温克族与自然的紧密联系,也传递出一种人类与自然共生的理念。打猎、喂养驯鹿、割桦树皮、晒肉条,这些平凡却又充满智慧的日常活动,成为了这个民族与土地深厚关系的象征。

老人回忆中的“清晨”是宁静的,是纯净的,是他少年时代最美好的记忆。这个阶段没有现代生活的纷扰,只有与自然、家人、部落的亲密联系。他的讲述中充满了对家乡、对祖先智慧的敬仰,仿佛每个细节都蕴藏着千百年来代代相传的生存哲学。

这一部分不仅让我们看到了鄂温克族古老而独特的生存方式,也让我们感受到人与自然和谐相处的美好。我们可以从中窥见一个民族与环境共生的智慧,感受到他们在清晨中唤醒生命、唤醒希望的力量。

第二乐章:《正午》

《正午》这一乐章的基调与《清晨》截然不同。正如阳光在中天时最为炽烈,情感也变得更加沉稳与深刻。在这一章里,老人讲述了鄂温克族进入现代化进程的种种变迁。从无忧的生活逐渐过渡到面对社会变革、生活挑战的时代。正午的阳光没有了清晨的柔和,却多了一份雄浑与端庄。老人以一种沉静的语气,描述了民族的苦与痛,讲述了他们如何在现代化的浪潮中保持自我,同时又不得不与外界的世界接轨。

正午的时光似乎是一个过渡的阶段,在一片安宁与繁忙之间摇摆。老人没有过多的言辞,而是用冷静的叙述,让我们体会到这一代人的坚韧与毅力。他们面对外部世界的压力,依旧保留着祖辈的记忆与传统,在变动不居的时光中追寻着属于自己的定位。正午,象征着民族的觉醒和前行,虽然心情略显沉重,但却充满了从容与力量。

第三乐章:《黄昏》

《黄昏》这一乐章是最具冲击力的,它仿佛是一个突如其来的风暴,充满了杂乱与激烈的情绪。随着社会变革的加速,鄂温克族经历了前所未有的冲击与动荡,这一乐章便如同暴风雨一般,带来种种复杂的声音和感受。老人讲述了那个动乱的年代,家族成员的离散、部落生活的瓦解,甚至传统文化的丧失,这些无可避免的冲突与冲击让人感到一阵阵痛楚。

《黄昏》里的时光不再平和,暴风雨般的强烈情绪交织着无奈与愤慨。正如这场黄昏,逐渐蔓延的阴影让人产生一种迷茫与不安。老人的声音中弥漫着一种难以言说的哀伤,仿佛他亲眼目睹了这个民族曾经的辉煌正在被逐渐遗忘,曾经坚固的生活方式和价值观正一步步消逝。然而,尽管风雨猛烈,老人依然坚信,哪怕只是微弱的光辉,也能穿透那片黑暗。

这一章代表了那个时代的动荡与挑战,它带给人不安、焦虑和深深的反思。在这个混乱的时代,老人通过回忆,给我们呈现出民族文化的脆弱与历史的残酷。

第四乐章:《尾声——半个月亮》

当《黄昏》逐渐进入尾声,故事又回到了一个新的起点——《半个月亮》。这一乐章是一首充满宁静与希望的小夜曲,仿佛黄昏过后,半个月亮的柔和光辉照亮了前方的道路。老人讲述了那个历史断层后的重新觉醒与归属感的寻找,民族文化虽然经历了深刻的创伤,但仍有一线生机可期。

《尾声——半个月亮》是一段充满憧憬的旋律,象征着新的希望与未来的无限可能。在这半个月亮的映照下,老人回首曾经的风雨,眼中闪烁的是宽容与宁静的光芒。它不仅是一曲温柔的夜曲,更是一曲安魂的颂歌,承载着对过往岁月的纪念,也充满了对未来的期许。

这段尾声没有宏大的叙述,也没有过多的挣扎与痛苦。它平和、温暖,如同夜晚的钟声,逐渐把心灵带入宁静。老人用一种超然的姿态看待过去的一切,他不再执着于曾经的辉煌与失落,而是以一种宽广的胸怀,接受了命运的起伏,迎接着未来的到来。对于这部交响曲,他没有奢望所有人都能听见,而是珍惜每一个愿意聆听的灵魂。如果这段旋律能触动一些人,那便是对他最大的满足。

后记

《额尔古纳河右岸》,由迟子建所著,是我国第一部描述东北少数民族鄂温克人生存现状及百年沧桑的长篇小说。女作家迟子建以一位年届九旬的鄂温克族最后一位酋长女人的自述口吻,向我们讲述了这个弱小民族顽强的抗争和优美的爱情。小说语言精妙,以简约之美写活了一群鲜为人知、有血有肉的鄂温克人。小说以小见大,以一曲对弱小民族的挽歌,写出了人类历史进程中的悲哀,其文学主题具有史诗品格与世界意义。